Hell Driver - The Avengers - The Raid

Où en est le film d'action ?

N'allons pas jouer au plus malin. Même si les cinéphages les plus emblématiques de la planète comparent souvent le début du genre à MadMax (qui n'en est pas un) le film d'action voit le jour plutôt du côté de Rambo 2 et toutes les suites non officielles dont il pu faire part (Superman compris). Eternel genre de bourrin, peu péchu en intelligence et subtilité, et ridiculement mis en oeuvre ces dernières années, le film d'action a vu les beaux jours (et les plus moches) de quelques beaufs du cinéma contemporain. Chuck Norris, Steven Seagal, Stallone...Des esprits fins en somme qui bizarrement ont tout de même révolutionné respectivement, le cinéma Bis, le cinéma Z et le cinéma d'action hyper commercial. Trois rôles prépondérants d'un univers basé sur les clichés. Gentil, Méchant, Bonasse, Relents orchestraux, Ralentis, Débilité assumée dans certains cas.

Le cinéma d'action se pose avant tout sur deux fascinations : celle de la vengeance (illustré par soit disant via MadMax ou Rambo) ou du rejet du mal (symbolisé par une sale gueule en général). En effet, peu de nos compères héros se voient une occas' de foutre le bordel en ville avec une excuse acceptable. Dans les trois cas présents, cette fascination est mise en avant. Tel les anges gardiens du seigneur, le film d'action se caricature souvent par l'intermédiaire d'une linéarité scénaristique des plus simples. Pourquoi pas ? Le genre demeurait depuis quelques années comme un excellent support commercial sur tous les plans. Sauf celui artistique bien évidemment. Au diable Michael Bay et son discours pro-américain, voilà la nouvelle génération de détraqueurs cinéphiles.

La deuxième fascination provient alors de la caricature depuis l'intérieur. Cristalliser les éléments qui font du film d'action souvent une daube permet alors d'accentuer un second degré péchu, féroce et totalement désinvolte. Comprenez : On fout notre merde, c'est débile, mais on assume. Le niveau commercial n'est jamais très satisfaisant, mais artistiquement, les réalisateurs peuvent enfin se permettent des choses. C'est John Carpenter et son magnifique et précurseur Invasion Los Angeles en 1987 qui s'attaquera le premier à la tâche en employant pour le coup des acteurs catcheurs. Le fuck off par excellence à Hollywood selon Big John (suivit de près par Los Angeles 2013). Plus récemment Le génial Hyper Tension (Crank) qui avant d'être l'une des meilleures séries B de l'histoire, reste un film d'action fauché, d'une stupidité féroce, mais qui par sa brillante auto-dérision, en devient un stupéfiant élément du film d'action nouvelle génération. Paradoxalement, le cinéma d'action, pour être pris au sérieux par les cinéphages, se doit maintenant de jouer la carte du second degré...Et le résultat est parfois estomaquant. Hyper Tension 2 (Crank High Voltage) en sait quelque chose.

Ce sont dans ces terres désolées que Stallone fini par trouver rédemption après de nombreux curieux nanars (Cobra, Assassins) : Demolitian Man, ou récemment son hyper testostéroné et semi-foireux Expendables qui, non content d'avoir réalisé l'un des films les plus débiles de la décennie remettra ça en 2012 avec JCVD (Timecop, Universal Soldier), Schwarzy (rappelez vous! L'effaceur en 1996) et surtout notre Chuck Norris ! (la moitié des nanars des années 80). Ainsi le film d'action a pris des airs de vieux pour les plus téméraires d'entre eux. Le film d'action classique (comprendre sérieux) est donc de nos jours (pour la partie occidentale) d'une rare bêtise (ne pas voir le stupide/atroce From Paris With Love) ou d'une réussite critique relativement moyenne : Shooter, Course à la mort, Sniper, XXX, Le Transporteur, Bad Boy...Autant de noms que de navets colonisant chaque semaine les abords de nos cinémas respectifs pour le pire, juste pour le pire.

Revenons en à nos Hyper Tension et compagnie. Aujourd'hui, le problème reste de savoir quand est ce que cette limite prend fin, et quand elle commence ? Symbolisée par l'auto-dérision (car le manque de moyen est généralement flagrant), ce sous genre de film d'action assumé prend des allures de film Grindhouse. Qui depuis Une Nuit en Enfer de Robert Rodriguez (certainement le film/réalisateur précurseur de ce sous genre assumé) ne cesse d'influencer une grande partie du cinéma d'action Américain. Et ce, même si le résultat commercial est souvent plus décevant que Bad Boy et compagnie. Pourquoi une telle divergence de point de vue ? Peut être car le cinéma d'action n'a jamais rien prouvé artistiquement, et que ce sous genre est définitivement plus cool à regarder. Et gratifiant d'un point de vue artistique. Le problème est donc que ce sous genre se voit irrémédiablement pompé par de gros budget. Nous en venons alors à l'autopsie de trois films, symbolisant la démesure, débilité, virtuosité du genre. Car même si le second degré et l'auto-dérision font partis intégrantes du style, ceux-ci sont parfois de bonnes excuses pour foutre la merde. Et ne plus rien comprendre au style. Un faux second degré non modeste en somme.

Drive Angry (Hell Driver en version française. Nous remercierons les producteurs d'avoir choisi un nom encore plus débile pour ne pas confondre le film avec le chef d'oeuvre de Nicolas Winding Refn au pays de la baguette de pain) réalisé par l'inconnu Patrick Lussier, qui après réalisé de sombres chef d'oeuvres (Meurtres à la St Valentin en 3D le premier!) s'était mis en tête de produire un film d'action lambda, beauf, assumé et ridiculement mis en scène en pompant l'horrible Ghost Rider (pour le côté "Driver"!) et Madmax (pour le second côté un peu "Hell" car sa fait trop cool). Hell Driver est donc au final un élément curieusement intéressant. Tellement que l'on se pose même quelques questions après la séance. Pour une série B assumée c'est un peu surréaliste mais le film peut se voir comme l'OFNI du film d'action. Curieusement paumé entre son second degré faussement assumé et un son côté niaiseux réellement involontaire.

Au diable le premier degré détestable de Ghost Rider (qui reste très simplement l'un des films les plus mauvais de l'histoire), la cinéphilie mondiale se souviendra de Hell Driver comme un faux film Grindhouse (WTF ?!). Patrick Lussier -soyons clairs- réalise un film pour beaufs souffrant de la crise de la cinquantaine. Les seuls, les uniques. Ceux qui aime le cul sur magazine en papier glacé, les lunettes de soleils carrées, et les cylindres digne des Firebird (Du moins c'est ce que le film semble sous entendre!). Le film se démarque donc pour ses effets spéciaux Cheaps (assumés ou non ?), sa photographie pauvre en grains mais riche en MTV, son ambiance lambda qui finalement semble piquer l'âme de Ghost Rider. Hell Driver est en fait un objet filmique inconsolable, si bien que Patrick Lussier s'arrache encore aujourd'hui les cheveux. Terrassé et définitivement perdu entre ses réelles volontés. A savoir, le film n'atteint jamais l'humour grossier et potache d'un Hyper Tension. Mais son action n'est jamais à la hauteur cependant des cascades d'un Terminator. A l'instar de Mister Spok dans StarTrek, Patrick Lussier et son bolide semble s'être perdus à vouloir trop en faire ici et là : Fausses Punch-Lines accrocheuses, Plaisir coupable massacré par la production, Photographie en mal être, Mise en scène trop perchée...

Le pire venant lors d'une scène "instant émotion" où Nicolas Cage s'apitoie sur son sort. Ridicule au possible, le second degré n'existe jamais, mais est constamment sous-jacent. Reste alors la plastique divine d'Amber Heard (qui nous as piqué la place de notre Vanessa Nationale avec Johnny John John), le rôle décomplexé de l'impeccable William Fitchner, et surtout Nicolas Cage. L'unique, l'immense acteur d'autrefois Leaving Las Vegas, ici délaissée tel un chien battu sur les terres désolées du nanar inter-galactique. C'est simple, l'acteur est arrivé à un stade de sa carrière où les âmes de films n'ont plus grande importance pour lui, mais où les coup de feux et les nenettes bien foutues doivent en avoir une. Mais en une scène (mélange d'érotisme-action-gore) Cage démontre qu'il reste l'unique Boss de The Rock. Epoque où l'avenir lui souriait encore, et qu'il y voyait quelque chose sans ses horribles cheveux longs. Brouillon dans sa conception, Mauvais dans sa conclusion, le film évoque le meilleur des années 70, comme son pire. C'est dire! Et pourtant, la volonté niaise de vouloir bien faire peut se ressentir et se voir comme un produit mortellement débile, et amputé de ses ambitions. Hell Driver peut être vu comme un très bon film au 19898465722ème degré. Et encore, il s'en fallait de peu...

Le film d'action se frotterait-il désormais aux Séries Z si l'on en croit le brouillon émotionnel que reste Hell Driver. Partagé entre l'empathie du spectateur et la volonté du réalisateur. Chose due, chose faite, The Avengers nous embrouillais l'esprit depuis maintenant 4 ou 5 ans. "On vous le promet, il y aura The Avengers...Et sa sera Mother Fuckin' Bien" Fallait-il encore terminé les pré-quelles de deux des 4 héros présents dans la méga-troupe fanfaronesque que sont les Avengers. C'est pourquoi, Thor et Captain América se sont développés dans une production plutôt incertaine. Onze mois pour monter les deux films de A à Z, soit, du grand n'importe quoi. En effet Thor reste peut être le pire produit Marvel, malgré l'univers Shakespearien en Toc du héros volontairement mis à l'écran par un Kenneth "donnez moi par pitié un niveau à bulle" Barragh totalement éteint, ailleurs, démonté.

The Avengers est donc le film de super-héros rock. On ne déconne plus, ça joue dans la cour des grands. En admettant que cette réunion de super-héros mégalos était une bonne idée, aurait-il encore fallu savoir la mettre en scène. Chose pas facile pour Josh Whedon, téléphage qui nous révéla nos premiers fantasmes télévisuels avec Buffy Contre Les Vampires et sa belle Sarah. Et c'est exactement ce à quoi ressemble au final The Avengers. Un téléfilm de luxe shooté n'importe comment, et qui ne compte plus les billets verts. Bien que les effets visuels soient au top, et que l'on s'emmerde jamais, ce qui reste le principal problème. En une heure trente, le film nous offre certainement ce que l'on a pu voir de plus impressionnant en 150 ans de 7ème art. Soit un rythme totalement sacadé entre répliques assassines de l'excellent Downey Junior (le film à été écrit pour son rôle), et explosions bandantes mais aussitôt oubliées. Numérique oblige.

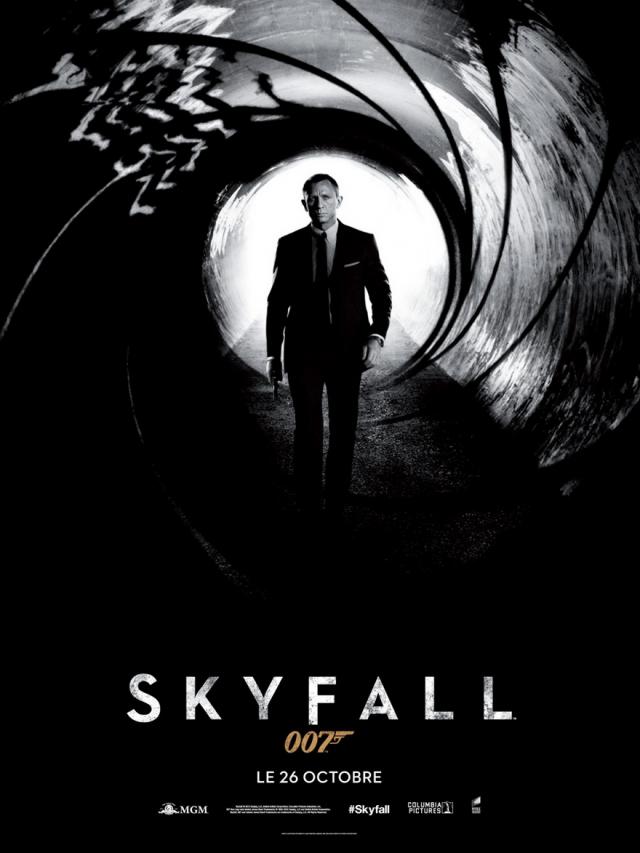

Le spectateur se retrouve face à un énorme bordel visuel qui se veut impressionnant (il l'est) mais pas foncièrement intéressant. En effet, en étalant son film sur deux trop longues heures et demies, le film finit par se faire mal. Et le spectateur subit les assauts de plus en plus abrutissants de ces super-héros à l'égo sur-dimensionné. Contrairement à The Dark Knight qui inspire tous les récents films d'actions (mélangeant auteurisme et action, voir SkyFall), The Avengers se veut un film d'action pur et dur. A l'ancienne. Rendant lui aussi un hommage sensiblement pauvre aux séries B. Fausse modestie ou motivation ratée ? Peu importe. L'auto-dérision tourne ici au vulgaire, à tel point que le spectateur se sent obliger d'esquisser un douteux sourire. The Avengers peut se voir comme la définition visuelle du "TOO MUCH" amerloque. Un grand amuse gueule, mais au final, n'atteint jamais ses réels objectifs : être bandant, rigolo, et surtout non prise de tête.

En effet, dur de croire à ce second degré décidément partout ! Impossible même de pouvoir espérer une véritable atmosphère. Photographie moche, réalisation douteuse, bande son énervante. Et pourtant sur deux, trois points, The Avengers aurait pu être un bon film de super héros. Tout d'abord avec Chris Evans, impeccable en Captain America dans le film de Joe Johnson (dont la dernière scène est absolument magnifique) qui face à l'excellent Downey Junior redouble d'ampleur. Véritable seuls caractères un peu recherché dans le film, nos deux super héros créent une véritable surprise à l'écran en délaissant leur statut de pots pour établir un vrai lien à base de tensions et de moqueries. Et puis la chute du méchant aussi, surprenante et drôle. L'un des seuls passages dans ce qui s'annonçait comme l'antit-thèse du film de super-héros. Autant vous dire, on est mal baré pour The Avengers 2.

Encore une fois, le film d'action se veut sympathique. A base de second degré, sauf que ceci ne fonctionne pas vraiment. Pourquoi s'emmerder avec de tels ingrédients que seuls des Tarantino, ou Coen réussissent à distiller pour un large public. Gareth Evans, Britannique s'étant isolé en Indonésie depuis quelques années décide de réaliser un film d'action pur et dur. A l'ancienne, sans prise de tête. Tout en lévitant du côté de Carpenter, adulé par le cinéma Asiatique depuis Fog (on pense à The Ring version asiatique), L'Antre de la Folie (Old Boy), ou bien encore Assault. Qui reste ici la principale influence de ce film modeste, volontairement minimaliste et totalement explosif. Une vraie claque à base de simplicité et d'hémoglobine.

Car si le cinéma d'action est simpliste depuis ces débuts, il aurait pris bien des travers, à l'instar du film d'horreur qui est devenu avec le temps une machine à fric sans remord contrairement aux volontés de ses créateurs, Tobe Hooper, Bob Clark, Romero et...Carpenter. The Raid ne suit et ne suivra que le parcours d'un SWAT indonésien afin de démonter la ponte de la mafia locale, coincé tout en haut d'un building. Pas le temps avec les formalités, Gareth Evans profitera surtout de ses talents de metteur en scène et moins ceux d'auteur. D'où ce manque certain de caractérisation des personnages, l'histoire est simple, et on imagine très bien la fin avant le début. Qu'importe, l'intérêt de The Raid n'est clairement pas ici et on le comprend en moins de 5 minutes. Evans profite alors de cet univers triste et pauvre pour déployer dans un premier temps une belle photographie, très peu colorée, nuancée de gris en toute sorte.

Ce choix, Evans l'effectue dans un premier temps en annonçant les couleurs d'un jeu vidéo d'arcade sur Méga Drive. The Raid ne sera qu'un film d'action magnifiquement shooté, et imaginatif au possible dans ses scènes de bastons. Car comment tenir en haleine un spectateur pendant 1h30 à base de Guns Fights et de mandales dans la face ? La virtuosité d'Evans démontre tout ce que l'on peut faire pour répondre à cette question. 1h30 d'action pure et dure, macho, très violente et au combien bandante. De la série B comme il devrait s'en faire plus souvent. L'influence de Carpenter est bien là, mais aussi celle d'un certain Park Chan-Wook, Evans rendant à sa manière un hommage au cinéma Asiatique très focalisé sur la famille sans prétention. Mais aussi à Hitchcock sans réellement le vouloir dans une magnifique scène d'angoisse. Car The Raid démontre clairement que pour un budget minime, réaliser une oeuvre choc mais simpliste est possible. Il suffit d'avoir les inspirations idéales, et le talent sous estimé de son metteur en scène.

Dévastateur pendant 50 minutes absolument passionnante d'un point de vue esthétique et de sa mise en scène, The Raid s'enfonce malheureusement dans 40 dernières minutes enlisantes où le malheureux Evans ne sait plus quoi faire de nouveau. Jusqu'à une horrible publicité pour une marque de pompes. Moches en plus. Mais on retiendra que ce Britannique est certainement le nouvel espoir du cinéma d'action, puisque son Raid est une vraie série B. Et foncièrement excitante aux grandioses bastons, nuancées de part et d'autre par des influences des plus remarquables (dont l'excellente musique de Mike Shinoda!). Avec pour autant, un premier degré non négligeable. Adieu Tony Jaa, voilà tes remplaçants, et ils sont bons.

Le film d'action en est donc rendu au même point que le film d'horreur. Perdu entre convictions financières et délires de petits réalisateurs foncièrement intéressants. A l'instar de génial Ben Wheatley avec le cinéma d'horreur (Kill List, Touristes au cinéma en moment). Il semble que le cinéma de genre en soit rendu là par ailleurs. Mais finalement, c'est la simplicité qui réussit pour le mieux. Une réponse au bout de cet article ? Certainement pas. Mais un véritable espoir cinéphile. Encore une fois...